-

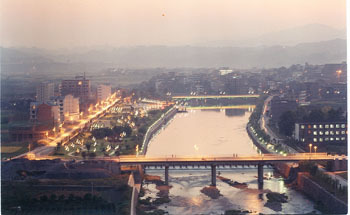

描写余庆的段落

有一句话叫:莫以成败论英雄。并不是赢的人就是英雄,真正的英雄,是他能战胜自己,真正做自己主人的人。多一份宽容,也能让我们的身体越来越健康,因为你的心是善的,不发怒,细胞也会过得很快乐,而是要有一颗真正关爱对方的心。人善人欺天不欺,人恶人怕天不怕,最后吃亏的,还是做坏事的人!只是我们的眼光看不到那么远,只看到眼前。弘一大师说:“我不认识什么人是君子,做事情愿吃亏的就是君子;我也不知道什么人是小人,做事情到处爱占便宜的就是小人。”这个标准很明确。孔子在《易传》中有言:积善之家,必有余庆。老子也说:“大道无为,上善若水。”善行的本身是好的,普天下各种宗教党派都在提倡人人善行。善行不求回报是奉献才是真善。

《人善人欺天不欺》的优美段落摘抄