-

描写应试的段落

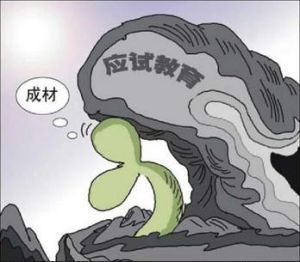

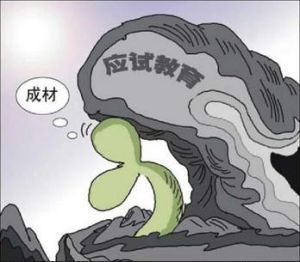

当然,这是自身处于中国式教育的模式学习下的我所表明的观点。所谓中国式教育,那就是应试教育,又所谓应试教育,那是以为它以升学率的高低来检验学校的教育质量、教师的工作成绩以及学生学业水平,以分数来衡量学生水平。与之相应的是素质教育,它更为人性化,突出学生的个性化。而考试主要有两种目的:一是检测考试者对某方面知识或技能的掌握程度;二是检验考试者是否已经具备获得某种资格的基本能力。从这两种目的看,考试可以分为效果考试和资格考试。在当今情况下看,应该是第二种。从学习者的角度看,这能很好的,及时地看出自己的不足之处,以便改正。是真正的在掌握知识,应用知识;相反检测考试就只是为了应付卷面及考核的问题,实际着手于考试本身的形式上,注重于形式化,到底效果如何?只能说不得人知,因为有反对者——受害者,那么就有支持者——受益者;受益者通常为考试成绩优异,拔尖者,颇受老师家长喜爱,被寄予重望,但这只是受应试教育环境下的影响,因为考试不能作为评价一个人的标准,不能与思想品德素质直接挂钩联系上。他顶多不过是一个益于应试教育能力培养的学生罢了。

《闲谈应试教育》的优美段落摘抄