-

描写椽子的段落

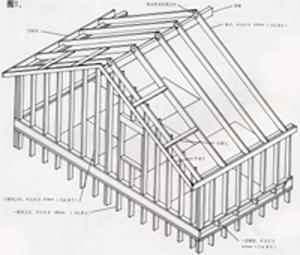

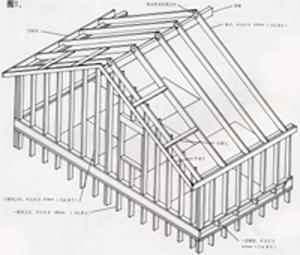

蒙古包是蒙古族牧民居住的一种房子。建造和搬迁都很方便,适于牧业生产和游牧生活。蒙古包古代称作穹庐、“毡包”或“毡帐”。据《黑鞑事略》记载:“穹庐有二样:燕京之制,用柳木为骨,正如南方罘思,可以卷舒,面前开门,上如伞骨,顶开一窍,谓之天窗,皆以毡为衣,马上可载。草地之制,以柳木组定成硬圈,径用毡挞定,不可卷舒,车上载行。”随着畜牧业经济的发展和牧民生活的改善,穹庐或毡帐逐渐被蒙古包代替。蒙古包呈圆形尖顶,顶上和四周以一至两层厚毡覆盖。普通蒙古包,顶高10-15尺,围墙高约50尺左右,包门朝南或东南开。包内四大结构为:哈那(即蒙古包围墙支架)、天窗(蒙语“套脑”)、椽子和门。蒙古包以哈那的多少区分大小,通常分为4个、6个、8个、10个和12个哈那。12个哈那的蒙古包,在草原是罕见的,面积可达600多平方米,远看如同一座城堡。过去几十个如此大的蒙古包聚在一起,十分壮观。

《蒙古包》的优美段落摘抄