-

描写宅院的段落

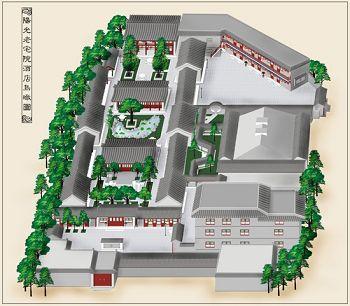

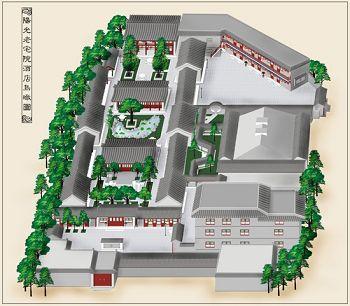

乾隆《太谷县志》中说的明了:“(山西)民多而田少,竭丰年之谷,不足供两月。故耕种之外,咸善谋生,跋涉数千里,率以为常。士俗殷富,实由此焉。”由此观之,山西的崛起也就顺理成章了。至于山西到底显赫到了什么地步,不如让我们一同到著名的乔家大院看看,这里便是昔日山西的一个缩影。“万里驰骋收敛成一个宅院,宅院的无数飞檐又指向无边无际的云天。钟鸣鼎食的巨室处处呈现出一种心态从容的中国一代巨商的人生风采。”如此恢弘的气势,怎不令人叹为观止?此刻,又有谁不称赞当年那“走西口”的良策呢?静下心来想想,确实是“一步”之差,当时的山西,走到了中国的前列。试想,如果山西人冥顽不灵,死守着那一方薄地,怎会有历史上的“海内最富”,怎会有百年老字号“日升昌”?说到底,就是把路选对了。毕竟,方向对了才可能走上成功正道。若是定位就出现了偏差,成功自是无望的了。至此,不得不令我深深的佩服百年前赏析的先行者。正是他们的努力开拓,一代巨贾之乡,才成为了现实。

《读《抱愧山西》有感》的优美段落摘抄